玉ねぎの辛味成分はどう変化する?麹との化学反応のヒミツ

料理中に玉ねぎを刻んでいて、目がしみて思わず涙がぽろり…。

あの“玉ねぎの辛さ”には、誰もが一度は泣かされたことがあるのではないでしょうか。

でも、発酵調味料「玉ねぎ麹」に仕込んだ玉ねぎは、不思議とまろやか。

あのツンとくる刺激はどこへやら、まるで長時間煮込んだような甘さとコクに変わっています。

一体、あの強烈な辛味成分はどうなってしまったのでしょう?

そして、麹と出会うことで、どんな化学変化が起きているのでしょうか?

今回は、「玉ねぎの辛味成分が変化するしくみ」をご紹介します♪

玉ねぎの“涙の正体”は「アリシン」じゃない!?

まず、玉ねぎを切ったときに目や鼻にツンとくるあの刺激。

これは「アリシン」と混同されがちですが、実は正確には「プロパンチアール-S-オキシド」という成分です。

これが空気中に拡散すると、目の粘膜に触れて涙が出たり、刺激を感じたりします。

この刺激成分は、玉ねぎの細胞内にある酵素「アリナーゼ」が、辛味のもとである「S-1-プロペニル-L-システインスルホキシド(通称:PRENCSO)」を分解するときに発生します。

つまり、玉ねぎを切る=細胞が壊れる→酵素が反応→刺激成分ができる、という流れになるのです。

加熱や時間で辛味がやわらぐのはなぜ?

玉ねぎの辛味は、時間の経過や加熱によってぐっとやわらぎますよね。

実は、あの刺激成分はとても不安定で揮発性が高いため、空気にさらされるだけでも徐々に分解され、辛さが弱くなっていくのです。

さらに加熱することで酵素も不活性化され、辛味成分の発生も止まります。

だから炒めたり煮込んだりすれば、甘くてやさしい味わいに変わるというわけです。

では、加熱しない玉ねぎ麹ではどうなるのでしょう?

辛さは消え、うま味は増し、香りはまろやか…。

これはまさに、「発酵ならではの魔法」が起きているのです。

麹との出会いが、玉ねぎを“別人”にする

玉ねぎ麹では、玉ねぎを生のまますりおろして使います。

そこに塩と米麹を加えて、冷蔵庫などでゆっくりと発酵させていきます。

ここで活躍するのが「麹菌」が生み出すさまざまな酵素たち。

特に注目すべきは…

・プロテアーゼ(たんぱく質分解酵素)

・アミラーゼ(でんぷん分解酵素)

・リパーゼ(脂肪分解酵素)

です。

これらの酵素が、玉ねぎの細胞をゆっくりじっくり分解していくことで、辛味成分のもととなる物質も分解・無力化されていきます。

さらに、酵素の働きでアミノ酸や糖が生まれ、「うま味」と「甘み」が引き出されるというわけです。

つまり、麹は“辛味を消しながら、味を作る”という一石二鳥のしごとをしてくれているのです。

発酵中の玉ねぎ麹では、何が起こっている?

玉ねぎ麹を仕込んでから数日が経つと、瓶の中の香りや粘度に変化が出てきます。

ツンとした香りがまろやかになり、どろっとしたペースト状になります。

味見すると、ほんのり甘く、旨みが増していることがわかります。

このとき、玉ねぎの細胞は分解され、辛味成分はすっかり影をひそめています。

しかも、化学的に分析すると、アミノ酸(特にグルタミン酸)やブドウ糖の量が増えていることがわかっています。

つまり、麹と玉ねぎの化学反応=辛味成分を分解しつつ、旨み成分を合成しているという、すごい現象が起きているんです。

玉ねぎ麹を使った料理は、「玉ねぎっぽさはあるのに、あの刺激がない」「コクがあってまろやか」とよく言われます。

その理由は、まさにここまで説明してきた通り。

辛味成分が酵素により分解され、うま味・甘み成分が生成されることで味も香りもマイルドに。

これらが、非加熱・非破壊で、ゆっくり時間をかけて進行していくのが、発酵の魅力なのです。

普段何気なく使っている「玉ねぎ麹」。

でもその中では、科学的にもとても面白い現象が起こっていました。

まさに「化学反応でおいしくなる」…それが、玉ねぎ麹なんですね。

ちょっとした実験気分で、自宅で玉ねぎ麹を仕込んでみてはいかがでしょうか?

あなたのキッチンにも、ちいさな“科学の奇跡”が生まれるはずですよ♪

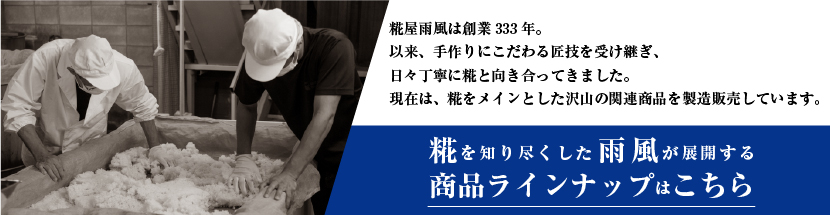

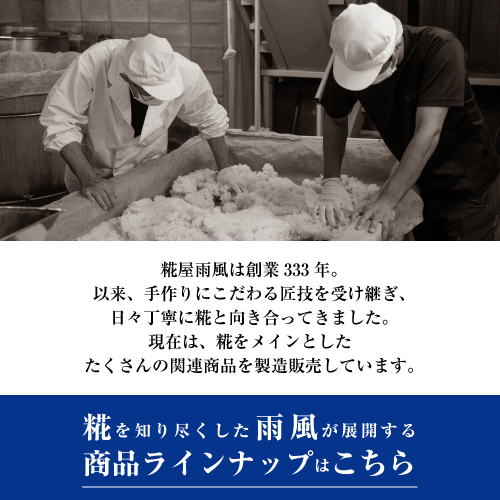

商品紹介

米糀(国産米使用)1kg

近畿圏産のお米で作った米糀です。グラム単位からも販売可能です。お気軽にご相談ください。※生米糀ですので、冷蔵で2~3日、冷凍で2~3か月の日持ちとなります。お早めにご使用ください。